子どものごはんは離乳食から始まりますが、離乳食に調味料を使い始める目安は【生後7〜8か月ごろ(離乳食中期)から】です。

この時期は、調味料の種類や量を間違えると、味覚形成や体に負担がかかることもあるため、「いつから調味料で味付けするのか」「離乳食に入れてはいけない調味料はあるのか?」など、調味料で味付けるのか悩んでいる方も多いです。

この記事では、離乳食におすすめの調味料や、どのタイミングでどのくらい使用すればいいのか、現役の保育園調理員がご紹介していきます。

離乳食に調味料はいつから使っていい?【目安は7〜8か月】

赤ちゃんの食事には大きく分けると5種類ありますが、離乳食に調味料を使い始める目安は、離乳食中期(7〜8か月ごろ)からです。

ミルク→離乳食初期→離乳食中期→離乳食後期→普通食、このような流れで進みます。

初期の段階では、まず素材そのものの味を知ってもらうことが大切です。

いきなり濃い味付けをするのではなく、少しずつ段階的に慣らしていきましょう。

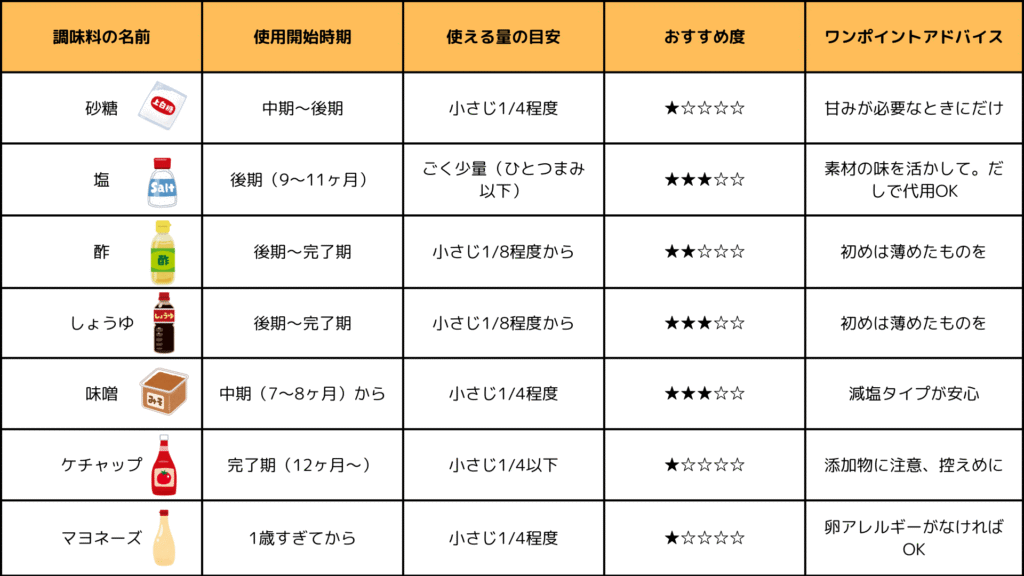

【早見表】離乳食の調味料はいつから?量はどれくらい?

離乳食の調味料は、生後7〜8か月(離乳食中期)から「数滴〜香る程度」が目安です。

味付けはなるべく素材の味を活かし、大人が食べて「少し物足りない」と感じるくらいが、赤ちゃんにとっての適量とされています。

下の早見表では、離乳食で使える調味料の種類と、使用開始時期・量の目安をまとめています。

この早見表では、離乳食で使える調味料と使用開始の目安をまとめています。

砂糖は中期〜後期から少量、塩やしょうゆは後期以降にごく少量が基本です。

味噌は中期(7〜8か月)から、ケチャップやマヨネーズは完了期以降に控えめに使いましょう。

離乳食初期・中期・後期での調味料の考え方

味の感じ方には個人差があるため、大人が食べて「少し物足りない」と感じるくらいが、赤ちゃんにとっての適量です。

赤ちゃん1食分に使う調味料の量としては、

- 離乳食初期:調味料は一切使わない

- 離乳食中期:数滴・香る程度

- 離乳食後期:素材の味が消えない程度

なかでも「砂糖は使っても大丈夫なの?」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。

離乳食では砂糖の使い方に不安を感じる方も多いですが、砂糖そのものが悪いわけではありません。

砂糖の種類や考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

離乳食で使いやすい調味料と注意点【3つの理由】

なぜ調味料を控えた方がいいのか、気になる方も多いと思いますので、3つの理由をご説明します。

3歳までに味覚が決まるため

子どもの味覚は3歳までに土台ができると言われています。味覚の形成には脳が大きく関係しており、3歳ごろまでに本能的に味を覚えます。この時期に味覚の形成ができていれば、大人になった時に子どものころの味を振り返ることができます。

消化機能が未熟なため

小さい頃はまだ消化機能が未熟なため、量を多く摂ってしまうと、体内で消化や分解ができない場合があります。体の負担にもなるため、薄味を意識しましょう。

素材の味を覚えるため

子どもの味覚は真っ白なキャンパスを思い浮かべましょう。いきなり濃い色を使うと、上から薄い色を重ねても薄くするのは難しいです。素材の味を基準にして、調味料の量を控えることで子どもの味覚を守ることができます。

調味料なしでもおいしく作れる3つのコツ

「調味料がないと味が薄くて子どもが食べない」「毎日同じでかわいそう」なんて意見があがってくるかもしれません。でも大丈夫です。実際に保育園でもやっている調理法をお伝えします。

だしをとる

毎日だしをとるのは労力がかかり過ぎてしまうため、おすすめはだしパックです。だしは素材の味を引き上げてくれるため、積極的に使えますが添加物が入っているタイプは使わないように気を付けましょう。

初めての離乳食にはかつお節と昆布がおすすめです。

素材の味を活かす

野菜がもともと持っているうま味を活用することで、素材だけ十分なうま味や甘みを出すことができます。素材を数種類使って具だくさんにすることで、相乗効果を生み出しうま味を引き出すことができます。

毎日の味が安心できる

「毎日同じ味付けだと飽きて、食べなくなる。」大人ならそう感じるかもしれません。

子どもにとって知っている味=安心できる味です。刺激のある味ではなく、食べ慣れた安心できる味を繰り返していきましょう。

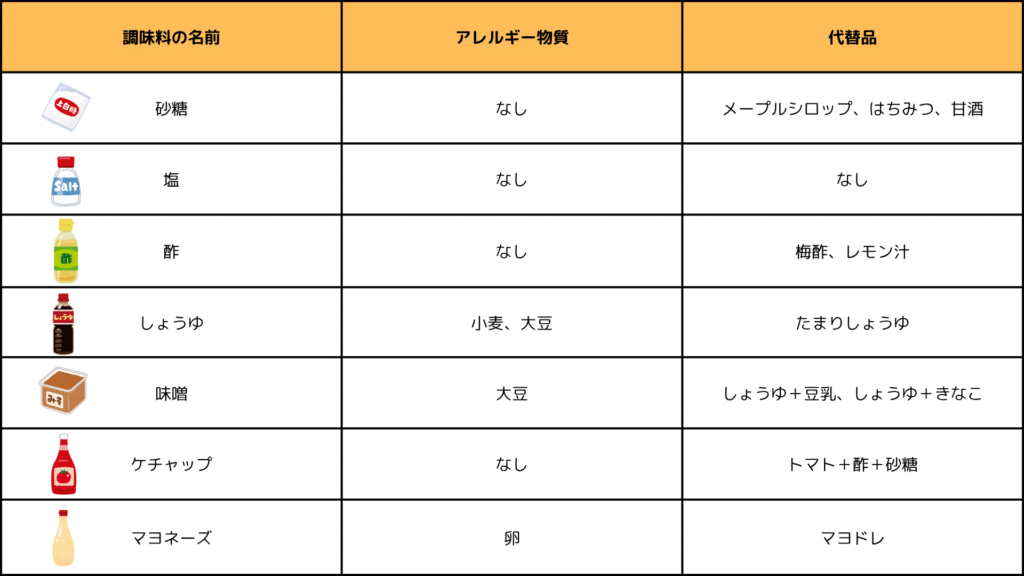

アレルギーに注意!調味料に含まれる原材料チェック

定番調味料のアレルギー一覧

乳や卵などはアレルギー症状を持っている子が多いため、特に気を付けましょう。Aのメーカーでは入っていないけど、Bのメーカーでは入っていることもありますので、都度確認するのがおすすめです。

初めて口にするときは少量から

初めて調味料を使う場合は、まずは料理の風味程度に2,3滴ほど入れて様子を見ましょう。また、初めての食材を一度に食べるのではなく、1種類ずつ試します。こうすることで、どの食材に反応があったかを判断することができます。

湿疹や赤くなったなど、普段と違う症状が出た場合は病院でも診てもらいましょう。

子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう | 済生会

おすすめの離乳食のレシピ

離乳食中期(7~8か月)

乳食中期の食材は、歯茎でつぶせる固さ・粗みじん切り程度が目安です。この時期はまだ調味料を使わず、素材の味を活かした調理を意識しましょう。

※ 噛む力や歯の生え方には個人差があるため、子どもの様子に合わせて大きさや固さを調整してください。

離乳食後期(9~11か月)

離乳食後期からは、塩や醤油など少しずつ調味料で味をつけていきます。味付けは、大人が食べて「少し物足りない」と感じるくらいが目安です。

つかみ食べが始まる時期なので、食材は5mm~1cm程度にし、噛む力を育てていきましょう

離乳食完了期(12~18か月)

完了期になれば、味付けはほとんど大人と一緒になってきます。ただし、塩分は大人の分量に比べると半分程度を意識しましょう。

食材は大きめにカットし、噛み切る力を育てることも意識します。

豚ひき肉と小松菜の担々風うどん 作り方・レシピ | クラシル

離乳食作りをラクにする|子育て家庭向け食材通販3選

子どもを連れて買い物に行くのは、大変な労力がかかります。ただ買い物をしたくても、「あのお菓子が欲しい」「お肉おいしそ~」と、子どもがあっちこっち走り周り、そのうち機嫌をそこねて1歩も動かなくなる、なんてことが日常茶飯事です。

毎日の離乳食作りを無理なく続けるためには、食材選びや買い物の負担を減らすことも大切です。

今回は実際に筆者が使ってよかったおすすめ通販をご紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 離乳食向けポイント | 価格・配送 | お試しセット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| パルシステム | 約160万世帯が利用する生協の宅配サービス。食品・日用品・絵本も注文可。 | 離乳食専用「yumyumシリーズ」あり。裏ごし・カット野菜などが便利。 | 週1回配送。必要な量を注文することができる。子育て世帯は配送料の割引あり。 | 人気商品を詰め合わせた「お試しセット」あり(約1,000円前後)。 | 忙しいパパママ・生協を活用したい方 |

| ロスヘル | 規格外野菜を定期便で届ける、食品ロス削減型通販。 | よく使う野菜と旬の野菜が届くため、レシピのレパートリーが増える。子どもと食育を楽しめる。 | 月1〜2回配送。1回2,000〜3,000円台で購入可。 | 単発注文の「買い切りパック」(2,000〜3,000円前後) | 食育に関心のある家庭・野菜をお得に買いたい方 |

| らでぃっしゅぼーや | 有機・低農薬野菜を扱う老舗通販。 | 食材の安全性が高く、旬の野菜を楽しめる。 | 週1回定期配送。必要な量を注文することができる。 | 初回限定「ふぞろいおためしセット」(約15品・送料無料)。 | 安全でおいしい野菜を定期的に取り入れたい家庭 |

パルシステム

離乳食に特化した「yumyumシリーズ」がある生協の宅配サービス。

裏ごし野菜やカット食材が豊富で、月齢に合わせて選びやすく、忙しい子育て家庭の定番ともいえる存在です。

初めての方は「人気商品を詰め合わせたお試しセット」がお得に頼めます。著者は1回頼んで、しばらく悩んでから申し込みをしました。よくあるしつこい勧誘はないので、安心して試し注文ができます。

ロスヘル

規格外野菜を活用した、食品ロス削減型の通販サービス。

形や大きさにばらつきはありますが、味や栄養は通常品と変わりません。

実際に頼んでみると、傷んでいるものはなく、大きさの不ぞろいや形が少しいびつなものがほとんどです。味はもちろん問題なく、栄養価も通常の野菜と同じです。

子どもと一緒に「今日は何が届くかな?」と楽しめるため、食育を意識した家庭に向いています。

子育て家庭にぴったり!規格外野菜の通販おすすめ5選|野菜が高い今こそお得に買う方法とは?

らでぃっしゅぼーや

有機・低農薬野菜を中心に扱う老舗通販サービス。規格外野菜を詰め合わせた「ふぞろいRadish」は、フードロス削減と生産者支援につながる取り組みです。

市販ベビーフードの調味料は大丈夫?【使うときの考え方】

市販のベビーフードは添加物が入っていたり、味付けが濃いめだったり、普段のごはんに比べると味付けが濃いめに仕上がっています。市販のベビーフードは普段食べるのではなく、外出時、緊急時などイレギュラーがあった際に食べるようにしましょう。

Q&A:よくある悩みに答えます

ごはんを食べないので、味付けを濃くしてもいいのか?

口に入れても出してしまう

食具を使って食べてほしい

まとめ

離乳食は大人の味付けとは全然違います。ついつい味付けが濃くなりがちですが、赤ちゃんと大人の味覚は大きく違います。

「調味料は少量しか使わないので、安いものでも大丈夫?」と思いがちですが、少量だからこそ本物の調味料を使って下さい。

赤ちゃんの頃から本物の味付けに慣れていると、大人になって道が外れても、戻ってくることができます。赤ちゃんの頃からしっかり舌を育てていきましょう。

今回もご閲覧ありがとうございます。

よしみけ٩(ˊᗜˋ*)و

コメント