ついに薬膳コーディネーターへの道のりを歩み始めました。

まだまだ始まったばかりですが、所感としては……単語を覚えるのが大変。。

初めてのことは何事も覚えることから。勉強を重ねるにつれ理解も深まっていくでしょう。

では、薬膳コーディネーターってどんなことするのか気になる方。一緒に見ていきましょう。

薬膳コーディネーター①中医学とは?

薬膳は知っていても中医学は知らない方も多いのではないでしょうか?

中医学=中国伝統医薬学

紀元前2000年以上も前から中国で生まれているので、もう4000年もの年月が経っているので驚きですね。

その後、漢や隋の時代に中国から日本に伝わり、漢方医学や東洋医学と日本独自の呼び方に変わりました。

でも、薬膳という言葉が出るのはまだ先の話です。

ここで覚えておきたいことは2つ

- 中医学とは、病気の診断・予防・治療にかかわる学問のこと

- 薬膳学とは、食材や中薬を用いて、健康の維持、病気の予防・治療・回復など

まだなんのこっちゃって感じですね…とりあえず単語や雰囲気を学んでる感じです。

薬膳コーディネーター②中医学と薬膳の歴史

『料理を作るだけなら、歴史を知ってなくてもいいんじゃない?』と思うかもしれません。

でも歴史を知ることで薬膳の背景を知り、理解もより深まります。

まずは中医学の起源と発展にあたり、伝説的な人物が2人いますので、ご紹介します。

神農

農耕を教え、薬草を発見した神様と言われた伝説の人物。

「神が農耕を教える=神農ですね」

黄帝

中国の文化や飲食や養蚕の技術などを伝えたりと、中医学の基盤を作った伝説の帝。

「中国にある黄河、そこにいる帝=黄帝と覚えておきましょう」

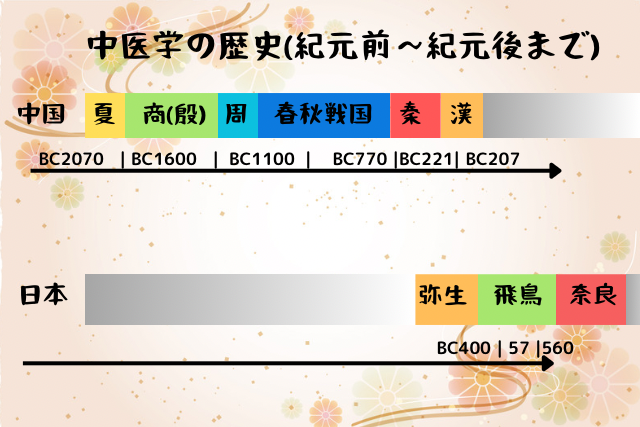

薬膳コーディネーター③中医学の時代の流れ

紀元前2000年以上前からある中医学。21世紀の今現在にあたるまで、どのような歴史を辿ってきたのかご紹介します。

の前に、中国と日本の時代の流れを確認しておきましょう。

▫︎紀元前2100年前:火の使用

食材に火を通すことで消化吸収がうながされ、胃腸の病気が減るだけでなく、脳の発達にもつながります。

火のおかげで、さまざまな調理技術がうまれ、食材や食文化もどんどん発達し発展していきます。

▫︎紀元前2100〜1700年:夏の時代→酒の誕生

農業が発達し、穀類から酒を作り始めます。

穀類やご飯の残りが発酵したことによって酒となり、醸造技術が確立。

酒と医学は薬酒によって、大きなつながりのきっかけとなります。

ちなみに医の古字は醫と書き、下に酒という字が入っています。

▫︎紀元前1700〜1100年:商(殷)の時代→スープから中薬を煎じる

火→酒の次はスープです。

食材の知識が豊富な料理人【伊尹(いいん)】によって、スープから中薬を煎じる方法ができます。

また、その方法を記載した書物【湯液経(とうえききょう)】が作られます。

▫︎紀元前1066〜771年:西周の時代→食や医療に関する職の設置

今では当たり前かもしれませんが、厨房で働く人、食事を管理する人など、食と医療の職ができます。

包人:厨房で働く人、いわゆる料理人

膳夫:食を管理し試食する毒味役

医師:医療法律や政策を受け持つ

疾医:耳鼻科、眼科、内科の医師

痬医:皮膚科、整形外科の医師

食医:王様の食のバランス、四季の食材・味を組み合わせる管理栄養士みたいな役割

それ以外にも、穀類や豆を利用した酢・味噌・醤油・トーチなど、発酵食品ができます。

▫︎紀元前770〜221年:春秋・戦国時代→『黄帝内経』

治療より予防が大切、食を重視する考え方ができます。

↑の考え方は五気六味(ごきろくみ)で表します。

五気=寒・涼・温・熱・平

六味=酸・苦・甘・辛・鹹・淡

薬膳の用語は5つ(たまに6つ)で表現されることが多いので、順番も一緒に覚えましょう。

▫︎紀元前202〜紀元後220年:漢時代→『最初の薬膳専門書』

西暦が紀元後になる頃、初めての薬学専門書となる【神農本草経(しんのうほんぞうきょう)】と、中医学の診察や治療について書かれた【傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)】ができます。

神農本草経には、365種類の食材・中薬を【上品(じょうほん)・中品(ちゅうほん)下品(げほん)】の3類に分けて書かれています。

『中薬?上品?中品?とはなんぞや?』となりますよね。

まずは中薬の説明を。

中薬(日本では生薬)とは、中医学で効果があると認めらている、自然界の植物・動物・鉱物・海産物のことを言います。

続いて上品・中品・下品ですが、毒性がなく多量に長く使えるもの・毒性があるものないものがあり、病気の予防や虚弱を補うもの・毒性があり長く使えないものとなります。

傷寒雑病論は【張仲景(ちょうちゅうけい)】が書きました。

内容は、113種の漢方薬が記録され、今でもよく耳にする葛根湯なども、この時代から記録されています。

薬膳コーディネーター④薬膳は日本にはいつ頃来た?

日本には漢と隋の時代に伝えられ、日本独自の発展を遂げた【漢方医学】・中医学を日本の呼び方に変えた【東洋医学】と呼ばれるようになりました。

「中医学も漢方医学も東洋医学も全部同じということですね」

薬膳の登場人物のまとめ

- 神農(しんのう):農耕を教えて、薬草を発見

- 黄帝(こうてい):中医学の基盤を作った

- 伊尹(いいん):スープから中薬を煎じる方法を発見

- 張仲景(ちょうちゅうけい):診断や治療の仕方を確立

今回出てきた登場人物はこの4人。

薬膳の本まとめ

- 神農本草経(しんのうほんぞうきょう):365種の食材・生薬を3種類に分けて書かれている

- 傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん):113種の漢方薬を記録

今回出版された本は2冊です。

まとめ

普段聞き慣れない単語が多く、まずは形を覚える。その後、意味を覚えていくといいかもしれませんね。

まだまだ歴史の話が続きますが、歴史を知ることで見える世界もあります。

一緒に学んでいきましょう!ユーキャンdo it!

今回もご閲覧ありがとうございます。

よしみけ٩(ˊᗜˋ*)و

コメント